segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011

BARALHAR E VOLTAR A DAR

|

| Woody Allen e Anthony Hopkins |

Se fosse um primeiro filme, diríamos, talvez, que se

tratava dum divertimento, um tanto desencantado, cheio de um humor muito particular

sobre um certo meio social muito nova-iorquino, embora o set possa ser inglês

ou espanhol. Mas tendo presente a carreira deste cineasta, a sensação que nos

assalta é que ele se repete duma obra para outra, aplicando uma receita

agradável e que funciona sempre bem, graças a um sábio doseamento dos

ingredientes, mas não mais do que isso. Há uma preguiça evidente em tentar

qualquer coisa de novo. É como se Picasso nunca tivesse saído do seu período

azul só porque os seus quadros se vendiam bem.

Em "Vais conhecer o homem dos teus sonhos", Woody entrega-se mais

uma vez a seguir as "carambolas" dum grupo de personagens e a

escrever para cada situação diálogos que pretendem fazer jus a um certo tipo de

humor. Mas o espaço que no enredo ocupam as personagens extravagantes ( como a

velha senhora que acredita ser uma reencarnação de Joana D'Arc ou do seu amigo

livreiro que precisa da autorização duma morta para as segundas núpcias) não é

um bom indício sobre o estado de saúde desse famigerado humor judeu e

nova-iorquino.

domingo, 27 de fevereiro de 2011

O COSMOS QUE NOS CONTEMPLA

“Porque

a reprodução e a sobrevivência individuais estão sujeitas à repetição do mesmo

(o processo cíclico da natureza), a vida é o reino da necessidade. Pela mesma razão, a vida impede

qualquer diferenciação que vá além do exercício duma função vital ou

generativa. Tanto quanto governa aquilo que fornece, a vida pode ser a fonte

duma profusa multiplicidade, mas não poderia tolerar que

indivíduos dela emanados expressassem a sua singularidade e cujo destino fosse

a exibição da sua qualidade de serem únicos e o reconhecimento dela pelos

outros. Por outras palavras, a vida multiplica-se, mas de modo nenhum favorece

aquilo a que Arendt chama de pluralidade, i.e., a condição que consiste em cada

indivíduo ser ao mesmo tempo similar aos outros e diferente deles e único.”

“The Thracian Maid and the Professional Thinker”

(Jacques Taminiaux)

O estado natural não

nos permitiria nenhum progresso para além do observado nas outras espécies, se

não tivéssemos criado uma espécie de santuário em que as leis da natureza

fossem superadas na vida simbólica que é a da comunidade dos vivos e dos

mortos.

Arendt pensa que a polis

é essa criação, onde o humano transcende a sua condição efémera e em que a

palavra e a acção (lexis e praxis)

constroem um mundo durável, senão eterno, pois tal é a necessidade do espírito

que contempla o Cosmos.

Um programa que passa

no Canal Discovery, “Life after People” mostra-nos como o nosso mundo simbólico

foi realmente “tolerado” pela natureza, embora essa tolerância possa ter um fim

imprevisível. De qualquer modo, a nossa existência não pode ser um absurdo, o

que nos leva a interrogá-la para lá de qualquer perspectiva darwiniana.

sábado, 26 de fevereiro de 2011

O STAKHANOVISMO AMOROSO

|

| Alexei Stakhanov (à direita) na mina com um companheiro |

“Mas

se admitirmos que as paixões dos dois sexos são igualmente fortes, por que é que

um homem nunca recusa satisfazer uma mulher que o ama e lhe pede para ser amável?

Não podemos aceitar o argumento fundado no medo dos resultados, porquanto esta

é uma consideração particular e não geral. A nossa conclusão, pois, será a de

que a razão está no facto do homem pensar mais no prazer que dá do que naquele

que recebe e, portanto, o seu desejo é o de provocar a felicidade do outro.

Sabemos, também, como regra geral, que as mulheres, tendo gozado, duplicam o

seu amor e afeição. Por outro lado, as mulheres pensam mais no prazer que

recebem do que naquele que dão e, logo, adiam o gozo tanto quanto possível, uma

vez que temem, ao oferecer-se, perder o seu principal bem – o seu próprio

prazer. Este sentimento é peculiar ao sexo, e é a única causa da coqueteria,

perdoável numa mulher e detestável num homem.”

“Memórias de Casanova”

(Vol.3)

Nada parece ser mais contra

a corrente dos preconceitos em voga no nosso tempo. E, no entanto, as palavras

pertencem a um dos maiores sedutores dos fastos amorosos e, por isso, poderia pensar-se que o autor sabia do que falava. A não ser que a sua

“profissão” exigisse uma determinada ideia do feminino, a mais produtiva em

termos de “conquistas”, o que é perfeitamente compatível com a ignorância do

sexo (feminino). E talvez estivesse nessa falsa presunção sobre o desejo do

outro o segredo dos sucessos de Casanova.

O desejo masculino,

na nossa espécie, não é especialmente atractivo e não poderia dar conta da

sedução. Por outro lado, a veleidade de conhecer o desejo

feminino pode ser patética. Fellini deu-nos um Casanova stakhanovista, um

verdadeiro operário do sexo, o que corresponderia ao ideal de servir da

doutrina atrás expressa.

Estará neste lado infantil de Casanova a chave do

seu “catálogo”?

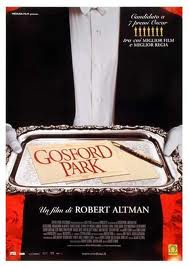

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011

OS DE CIMA E OS DE BAIXO

Em “Gosford Park”

(2001), de Robert Altman, o criado do produtor de cinema é, de facto, um actor,

ou se quisermos, um espião por conta própria. Entre o grupo de cima (upstairs)

e o de baixo (downstairs), ele desloca-se como uma “sonda” americana.

Numa primeira fase,

parece obedecer a todas as convenções e ocupar o “seu lugar” entre o pessoal

doméstico, com as não menos convencionais surtidas nocturnas ao quarto de “her

ladyship”. Mas a certa altura, aparece no salão entre os demais cortesãos de

Sir William vestido “à civil” e fora dos dois mundos. O “valet” George, em

retaliação, entorna-lhe o café nas calças, como por acidente.

O actor de Hollywood,

com a sua frívola experiência que o deixou malquisto em ambos os patamares,

acaba por se encontrar no papel de bárbaro que uma sociedade tão hierarquizada

como a inglesa de 1927 lhe destina.

Mas, para nós,

espectadores, o comportamento da personagem tem outro efeito: o de revelar um

outro teatro, em que a aristocracia representa, de facto, uma superioridade em

que já não acredita.

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011

LEVIANDADE

“(…) ainda têm uma certa leviandade porque

examinam tudo

como se se destinasse a ‘uma paisagem interrompida

pelo frio.’”

“Autofagias” (Herberto Helder)

Conheci um homem que,

logo que se sentava à mesa, procedia a uma minuciosa verificação da toalha,

prato, copo e talheres. Podíamos chamar a isso um ritual securizante. Mas, no

fundo, também ele tinha a “leviandade” de que fala Herberto Helder. Pretendia

pôr-se ao abrigo dos incontáveis inimigos invisíveis que nos cercam a todo o

momento.

Queria dar uma ajuda

ao seu sistema imunitário, ou, simplesmente, não confiava nele, mas isso

ocupava de tal modo o seu espírito que desorientava todos os seus sensores

sociais. A “paisagem” tornava-se gelada.

Quando se perde a

confiança no próprio corpo (e isso acontece com a primeira doença grave), o “examinar

tudo” já não é uma leviandade, mas um modo de vida. É como viver com uma “prótese”.

quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011

O FATAL ABORRECIMENTO

“Mathilde

s’ennuyait en espoir. Le Marquis de Croisenois parvint à l’approcher, et lui

parlait, mais elle rêvait sans l’écouter. Le bruit de ses paroles se

confondait pour elle avec le bourdonnement du bal. Elle suivait de l’oeil

machinalement Julien, qui s’était éloigné d’un air fier et mécontent.”

“Le Rouge et le Noir”

(Stendhal)

Alain admirava esta

expressão: “s’énnuyer en espoir”. A jovem marquesa fazia-se acompanhar para

onde quer que fosse duma provisão de aborrecimento antecipado que lhe estragava

a vida. Era orgulhosa do seu sangue e do seu génio, e à sua volta só encontrava

cortesãos. É próprio duma corte aborrecer-se mortalmente, o que é pagar

demasiado caro os privilégios.

Mathilde de La Mole

decretara, pois, que nunca haveria nada de novo e que nunca poderia conhecer

alguém interessante. Há-de apaixonar-se, não pelo plebeu Julien Sorel e os seus

modos selvagens, mas pela ideia de amar tal personagem, com um romantismo por

que estava disposta a arriscar tudo.

O tipo de

aborrecimento de Mathilde é característico da velhice e não duma jovem de vinte

anos. A expectativa de aborrecer-se é natural naquela e está à medida do seu pequeno

futuro e do seu mundo que desaparece.

terça-feira, 22 de fevereiro de 2011

"ANEU LOGOU"

|

| (http://www.life.com) |

“(…) Aristóteles apenas formulou a opinião corrente da polis acerca do homem e do modo de vida político, e de acordo com esta opinião, toda a gente fora da polis – escravos e bárbaros – era aneu logou, privada, naturalmente, não da faculdade da palavra, mas dum modo de vida em que a palavra e somente ela fazia sentido e onde a principal preocupação dos cidadãos era a de conversarem uns com os outros.”

“A Condição Humana” (Hannah Arendt)

Segundo Arendt, a acção e a palavra eram consideradas do mesmo nível e da mesma espécie e isto significava que “tanto quanto (a acção política) permanece fora da esfera da violência, é de facto transaccionada por palavras, mas mais fundamentalmente que encontrar as palavras certas no momento certo, independentemente da informação ou comunicação que possam veicular, é acção.” (ibidem)

Custa-nos, é verdade, transpor esta ideia para os modernos hemiciclos, depois da modificação neles operada pela organização partidária, porque se é verdade que o mais importante dos debates não pode ser considerado informação ou comunicação, parece que a eficácia do discurso é igualmente independente da coisa pública.

Que a palavra, entendida como praxis política, é incompatível com a tirania e o autoritarismo é ilustrado pelos recentes acontecimentos no mundo árabe. Logo que os telemóveis, a internet e as redes sociais abriram um novo espaço de palavra independente do espaço policiado, a acção política fez a sua aparição, com os resultados que estão à vista.

Mas algo se deve passar com as nossas democracias para, em quase ideais condições, a interacção plural não resultar em acção política, ou, então, será o caso do inter-jogo dos poderes ter, de facto, deixado de existir. A tese de Arendt não daria, assim, conta dos efeitos não políticos da interacção.

Seríamos demasiado ingénuos se esperássemos da revolta árabe um progresso político baseado na “interacção linguística e plural”.

Um sintoma de anomalia é o êxodo de tunisinos para a ilha de Lampedusa. Esses parecem não acreditar grandemente no futuro político do seu país…

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

FALAR A SÉRIO

|

| "Gargântua" (Rabelais) |

“O

reconhecimento da verdade é enfim expresso na forma de proposição afirmativa.

Não é para isso de modo nenhum necessária a palavra ‘verdadeiro’. Mesmo que a

empregássemos, a força propriamente afirmativa não reside nela, mas na forma da

proposição afirmativa; se a proposição perde a sua força afirmativa, a palavra ‘verdadeiro’

não lha pode devolver. É o que acontece quando não se fala a sério. Do mesmo

modo que o trovão de teatro é apenas um pseudo-trovão, que o combate de teatro

é apenas um pseudo-combate, do mesmo modo que a afirmação de teatro é apenas

uma pseudo-afirmação.”

“Écrits Logiques et Philosophiques” (Gottlob Frege)

Não poderíamos,

então, enunciar uma lei da Física, por exemplo, com um sorrido giocondesco,

como quem aponta para a máscara (‘larvatus prodeo’).

O sorriso seria, neste caso, como as aspas que colocamos numa qualquer

expressão. Não estamos aqui a citar outrem, mas a indicar que o sentido de tal

expressão não é a do seu ‘valor facial’.

A ideia de Frege

remete-nos para a questão da actualidade dos signos. Por exemplo. Um livro

fechado, que ninguém lê, não tem nenhuma relação com a verdade, nem se nele

estivessem contidas a melhor história do Império Romano ou a própria Teoria da

Relatividade. Assim, uma teoria que não estivesse “actualizada” por uma qualquer

forma viva (que não fosse pensada), seria como a verdade de teatro de que fala

Frege.

As Sorbonnes com que

gozava Rabelais representavam esse tipo de pseudo-saber. É um caso em que a “seriedade”

não é sinal de se estar a “falar a sério” (com verdade).

domingo, 20 de fevereiro de 2011

GARRA

Um segundo grau do

cinema está sempre presente nos filmes dos irmãos Cohen. As citações cinéfilas abundam,

desde “Cat Ballou”(1965-Elliot Silverstein)

a “Buffalo Bill and the Indians” (1976-Robert

Altman), “True Grit” é um remake

da obra homónima de Henry Hathaway (1969) e, apesar disso, estamos diante duma

obra original, se não de um estilo que deixa a sua marca dum filme para o

outro.

Uma das

características cohenianas é, naturalmente, a violência (nos piores exemplos quase

estética), outra é a qualidade gráfica dos ambientes. A violência, como “atributo

simbólico” (assim como a maça de Hércules) é essencial para a personagem de

Rooster (Jeff Bridges), com o seu contraponto irónico que não chega ao delírio

de Lee Marvin, em “Cat Ballou”. É uma violência que interrompe a narrativa (por

exemplo, na cena da cabana), como se nesse momento, o nosso estatuto de

espectadores ficasse em causa. Rooster dará, noutra altura, uma explicação a

Mattie (Hailee Steinfeld), a rapariga que o contratou para vingar o pai

assassinado, do que se passou quando defrontou sete sozinho: a fúria e a

rapidez do ataque fez com que cada um deixasse de se sentir acompanhado e em

vantagem numérica para pensar só em si próprio.

Os exteriores são

magnificamente filmados, valorizando sempre o contraste entre o homem e a

paisagem, e as elipses que dão conta da passagem do tempo, exímias. Mas fica-se

com a sensação, depois de tudo, de termos visto um exercício de virtuosismo que

vive sobretudo da figura interpretada por Jeff Bridges. Imagine-se, por um

momento, que tivesse havido aí um erro de “casting”: o filme não se salvava dum

“neo-academismo”.

sábado, 19 de fevereiro de 2011

IDOLATRIA

|

| Clemente de Alexandria |

“Clemente

de Alexandria (c.150/215) acreditava que a ideia filosófica de um cosmos eterno

era idólatra, porque apresentava a natureza como um segundo deus co-eterno.”

(“The case for God” (Karen Armstrong)

O infinito e a

eternidade, para nós mortais, são incompreensíveis (em ambos os sentidos da

palavra) porque, como Kant demonstrou, nem sequer podemos dizer que o mundo

teve um começo e qual é o tamanho dele.

São palavras que fazem

parte do nosso mundo mas são ainda mais “contra-intuitivas” do que a ideia dos

triliões de dólares da dívida pública americana. Embora as possamos utilizar

todos os dias, podemos “concebê-las”, mas não, realmente, compreendê-las. São

como todos os “omni” atribuídos a Deus.

O infinito e a

eternidade aplicadas ao universo “resolvem” muitos dos problemas que nos

colocamos (por exemplo, o que é que havia antes do Big Bang ou de qualquer

outra teoria do começo de tudo), mas é da mesma maneira que a ideia de Deus põe

“uma pedra sobre o assunto”. E, como se sabe, tudo começa pela primeira pedra,

até as barragens.

Tinha toda a razão

Clemente de Alexandria. Todos nós somos crentes (na sua opinião, idólatras) em

relação ao que aparece com a beleza duma noite estrelada.

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011

PARADOXOS DO VOTO

|

| Slavoj Zizek e Alain Badiou |

Entre o que chama os

paradoxos do voto, Alain Badiou inclui este: “Que existe uma flagrante assimetria entre o ‘sim’ e o ‘não’. A

consequência dum ‘não’ é a eliminação, e é efectiva. Pelo contrário, o que se

joga num ‘sim’ não podia ser mais

ilusório. A que compromissos se sentem obrigados os membros eleitos? Nada de

importante, em todo o caso, o que é ainda mais verdadeiro hoje, quando a noção

de ‘programa’ se encontra praticamente desacreditada. Assim, para o votante, há

um efeito real para a sanção negativa, mas nenhuma previsível no caso de

sucesso, excepto o da conservação dos principais parâmetros da existência.”

“Philosophical considerations of the very singular

custom of voting”

Para não ser inviabilizado

pelas condições não previstas ( e o futuro, por natureza, é sobretudo feito

destas), um programa de governo não deve adiantar-se muito no tempo, nem ser

muito específico, sob pena de se tornar mais uma causa do descrédito da

política e dos políticos.

Claro que o que resta

é, de certa maneira, um “cheque em branco”, que não é facilmente “digerível”,

porquanto desvaloriza completamente a participação directa do eleitor nas

decisões políticas que, de facto, contam.

O povo eleitor, por

intuição, desconfia do valor dos compromissos feitos na base dum programa e

prefere escolher as pessoas no formato mediático, já que uma experiência de

pessoa a pessoa é impossível para a esmagadora maioria.

Quando Churchill

prometeu “sangue, suor e lágrimas”, todos tinham a ganhar se essa promessa não

fosse cumprida. Nos outros casos, as promessas são pouco mais do que as

mentiras úteis de que falava Platão.

É isto um paradoxo do

voto? Não mais do que o que se aloja na própria palavra democracia. A palavra

só é pertinente em comparação com as outras formas de governo. A democracia

distingue-se da tirania e da monarquia pela liberdade de que o povo parece,

relativamente, usufruir.

Mas quando o mesmo

Churchill diz que a democracia é só o menos maus dos regimes, não é por acaso

que se inibe de formular qualquer conteúdo positivo. É porque, realmente, se

trata duma comparação e nada de absoluto em si mesmo.

Enfim, a verdade é

que não se inventou ainda o processo de pôr milhões de tripulantes ao leme do

barco em que todos estamos.

quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

BECO-SEM-SAÍDA

|

| Atenas |

“O

remédio pré-metafísico que (os Gregos) encontraram para esta fragilidade (dos

assuntos humanos, ‘ta anthrõpina

pragmata’)

foi a invenção da polis, concebida como um lugar estável

onde fosse possível partilhar e registar (memorialize) feitos e palavras

publicamente. Dito de outro modo, a vida política, sob a forma especificamente

grega de isonomia, foi instituída com respeito a

um comum horizonte de aparências, dentro do qual o estar-juntos de praxis e lexis podiam ser mantidos em segurança

e florescer, estar-juntos dentro do qual se podia localizar a emergência de

sentido para além das necessidades da vida e para lá da utilidade.”

“The Thracian Maid and the Professional Thinker”

(Jacques Taminiaux)

Criar um mundo que

perdure, para além da morte individual, parece ser, de facto, uma necessidade básica

dos humanos e, em primeiro lugar, da função de pensar. Sem uma língua e sem uma

cultura, decerto, não poderíamos pensar e ambas transcendem o indivíduo e

exigem uma dimensão temporal que não é a do nosso quotidiano. Esse meio é tão

vital quanto as condições físicas do nosso habitat.

No caso da cidade

criada pelos Gregos só se pode falar dum “para”, duma finalidade consciente,

com alguma liberdade filosófica, porquanto ela não é uma criação individual,

nem um objecto “fabricado” para ter um fim consciente.

Se parece ter uma

lógica a posteriori, tal como na natureza darwiniana, não se

pode deve deduzir dessa lógica a inteligência dum criador, mas compreender como

é que a forma da polis

pôde adaptar-se e perdurar, ao contrário de outras experiências do “estar-juntos”.

A mesma ideia pode

aplicar-se ao mundo de hoje, e ao domínio do trabalho em particular, o qual,

cada vez mais, se aproxima da fórmula do viver sem amanhã.

Se pudéssemos estar à

frente dessa lógica por pouco que fosse, perceberíamos que entrámos numa

experiência que não pode vingar. Mas só nos museus de amanhã poderemos ver os

seus lamentáveis abortos.

Subscrever:

Comentários (Atom)